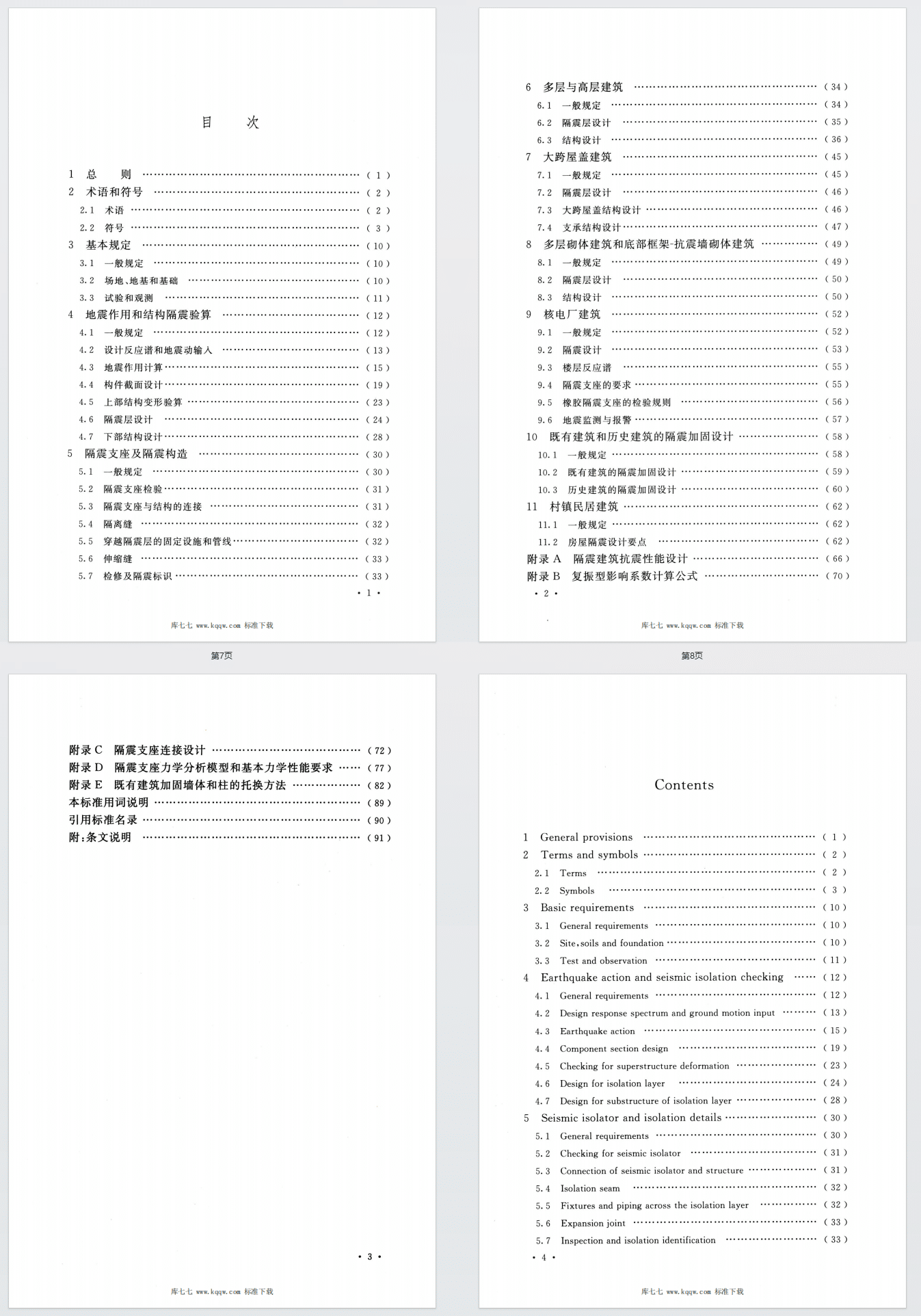

《建築隔震設計标準》GB/T 51408 – 2021是由住房和城鄉建設部批準發布的國家标準,主要内容包括總則、術語和符号、基本規定、地震作用和結構隔震驗算、隔震支座及隔震構造、多層與高層建築、大跨屋蓋建築、多層砌體建築和底部框架 – 抗震牆砌體建築、核電廠建築、既有建築和曆史建築的隔震加固設計、村鎮民居建築等。

- 總則:

- 目的:爲貫徹執行國家有關建築工程防震減災的法律法規,實行以預防爲主的方針,使建築采用隔震技術後,地震安全性得到進一步提高,遭遇設防地震後建築使用功能不中斷,避免人員傷亡和次生災害,減少社會影響和經濟損失。

- 适用範圍:适用于抗震設防烈度6度及以上地區的建築物的隔震設計及既有建築的隔震加固設計。

- 基本設防目标:當遭受相當于本地區基本烈度的設防地震時,主體結構基本不受損壞或不需修理即可繼續使用;當遭受罕遇地震時,結構可能發生損壞,經修複後可繼續使用;特殊設防類建築遭受極罕遇地震時,不緻倒塌或發生危及生命的嚴重破壞。

- 特殊規定:隔震建築的結構構件、非結構構件和附屬設備的使用功能有專門要求時,除應符合基本設防目标外,尚應符合結構構件、非結構構件和附屬設備的抗震性能标準的規定;隔震建築房屋高度、規則性、結構類型、隔震層設置等超過相關标準的規定或抗震設防标準等有特殊要求時,宜按本标準附錄A采用結構抗震性能設計方法進行補充分析和論證;隔震建築設計及既有建築的隔震加固設計,除應符合本标準外,尚應符合國家現行有關标準的規定。

- 術語和符号:

- 術語:對隔震建築、隔震層、上部結構、下部結構、基底隔震、層間隔震、屋蓋隔震、隔震支座、阻尼裝置、抗風裝置、抗拉裝置、限位裝置、底部剪力比、等效剛度、等效阻尼比、極罕遇地震等術語進行了定義。

- 符号:規定了作用和作用效應、材料性能、幾何參數、計算系數、其他等相關的符号表示。

- 基本規定:

- 一般規定:隔震建築的抗震設防類别應按現行國家标準《建築工程抗震設防分類标準》GB 50223的有關規定确定;應根據建築抗震設防類别、設計地震動參數、場地條件、建築結構類型和使用要求,确定合理的隔震方案;在設防地震作用下,應進行結構以及隔震層的承載力和變形驗算;在罕遇地震作用下,應進行結構以及隔震層的變形驗算,并應對隔震層的承載力進行驗算;在極罕遇地震作用下,對特殊設防類建築尚應進行結構及隔震層的變形驗算;隔震層中隔震支座的設計使用年限不應低于建築結構的設計使用年限,當隔震層中的其他裝置的設計使用年限低于建築結構的設計使用年限時,在設計中應注明并預設可更換措施。

- 場地、地基和基礎:隔震建築的場地宜選擇對抗震有利地段,應避開不利地段;當無法避開時,應采取有效措施;隔震建築的地基應穩定可靠,所在的場地宜爲I、II、III類;當場地爲IV類時,應采取有效措施;隔震建築地基基礎的設計和抗震驗算,應滿足本地區抗震設防烈度地震作用的要求;隔震建築地基基礎的抗震構造措施,應符合現行國家标準《建築抗震設計規範》GB 50011的規定;對重點設防類建築的地基抗液化措施,應按提高一個液化等級确定;對特殊設防類建築的地基抗液化措施應進行專門研究,且不應低于重點設防類建築的相應要求,直至全部消除液化沉陷。

- 試驗和觀測:對特殊設防類隔震建築、體型複雜或有特殊要求的隔震建築,可采用結構模型的模拟地震振動台試驗對隔震方案進行補充驗證;對較重要或有特殊要求的隔震建築,應設置地震反應觀測系統;隔震建築宜設置記錄隔震層地震變形響應的裝置。

- 地震作用和結構隔震驗算:

- 一般規定:隔震建築的地震作用應符合至少在建築結構的兩個主軸方向分别計算水平地震作用、有斜交抗側力構件的結構應分别計算各抗側力構件方向的水平地震作用、隔震結構可采用調整地震作用效應的方法計入扭轉影響、抗震設防烈度7度(0.15g)、8度和9度的長懸臂或大跨結構及9度的高層建築應計算豎向地震作用等規定;隔震結構分析模型應能合理反映結構中構件的實際受力狀況,可選多質點系、空間杆系、空間杆 – 牆闆元或殼元、連續體及其他組合有限元等計算模型,隔震層的隔震支座和阻尼器應選擇能正确反映其特性的計算模型;隔震結構地震作用計算,除特殊要求外,可采用底部剪力法、振型分解反應譜法、時程分析法,當處于發震斷層10km以内時,隔震結構地震作用計算應考慮近場影響,乘以增大系數。

- 設計反應譜和地震動輸入:當隔震結構的阻尼比爲0.05時,地震影響系數應根據烈度、場地類别、特征周期和隔震結構自振周期按地震影響系數曲線确定,水平地震影響系數最大值應按表4.2.1采用,計算罕遇地震和極罕遇地震作用時,場地特征周期應分别增加0.055和0.105;隔震結構自振周期、等效剛度和等效阻尼比應根據隔震層中隔震裝置及阻尼裝置經試驗所得滞回曲線對應不同地震烈度作用時的隔震層水平位移值計算,或采用時程分析法計算确定;當隔震結構的阻尼比不等于0.05時,其水平地震影響系數曲線應按地震影響系數曲線确定,但形狀參數和阻尼調整系數應按規定調整;隔震結構采用時程分析方法時,地震動加速度時程曲線的選擇合成應符合設計反應譜和設計加速度峰值的基本規定,實際強震記錄地震動加速度時程曲線應根據地震烈度、設計地震分組和場地類别進行選擇,人工模拟地震動加速度時程曲線應考慮阻尼比和相位信息的影響。

- 地震作用計算:采用底部剪力法時,隔震建築上部結構的水平地震作用标準值應按公式計算,質點的水平地震作用标準值可按下式确定;采用振型分解反應譜法時,應将下部結構、隔震層及上部結構進行整體分析,其中隔震層的非線性可按等效線性化的叠代方式考慮,對不進行扭轉禍聯計算的隔震結構,其地震作用和作用效應應按公式計算,考慮扭轉禍聯影響時,各樓層可取兩個正交的水平位移和一個轉角共三個自由度,并應按公式計算隔震結構的地震作用和作用效應;采用時程分析法時,計算模型的确定應符合對特殊設防類、重點設防類隔震建築及标準設防類不規則隔震建築,隔震體系的計算模型宜考慮結構杆件的空間分布、彈性樓闆假定、隔震支座的位置、隔震建築的質量偏心、在兩個水平方向的平移和扭轉、隔震層的非線性阻尼特性以及荷載 – 位移關系特性等,在設防地震作用下,隔震建築上部和下部結構的荷載 – 位移關系特性可采用線彈性力學模型,隔震層應采用隔震産品試驗提供的滞回模型,按非線性阻尼特性以及非線性荷載 – 位移關系特性進行分析,在罕遇地震或極罕遇地震作用下,隔震建築上部結構和下部結構宜采用彈塑性分析模型,隔震支座單元應能夠合理模拟隔震支座非線性特性,計算分析時,應按實際荷載工況順序合理加載;采用振型分解反應譜法和時程分析法同時計算時,地震作用結果應取時程分析法與振型分解反應譜法的包絡值;對特殊設防類和房屋高度超過60m的重點設防類隔震建築,宜采用不少于兩種程序對地震作用計算結果進行比較分析;對于抗震設防烈度爲9度的隔震高層建築,豎向地震作用标準值的計算應符合相關規定。

- 構件截面設計:隔震結構構件的承載力應符合持久設計狀況、短暫設計狀況和地震設計狀況的要求,持久設計狀況和短暫設計狀況下,當荷載與荷載效應按線性關系考慮時,荷載基本組合的效應設計值應按公式确定,荷載基本組合的分項系數應按表4.4.3采用;地震設計狀況下,隔震結構構件設計應采用不計入風荷載效應的地震基本組合,并應根據本标準第1.0.1條的基本設防目标進行設防地震作用下的承載力

聲明:本站資源全部來自公開網絡購買或收集,水印不代表署名僅用于防盜,版權歸原作者所有。 版權說明:資源均源于互聯網收集整理,不保證資源的可用及完整性,僅供個人學習研究,請勿商用。喜歡記得支持正版,若侵犯第三方權益,請及時聯系我們删除!《版權聲明》

評論0